日本にはそれぞれの地域や場所で行われる祝い事や行事があります。

開催される日も多少は前後しますが、だいたい毎年同じ時期に行われますね。

そんな数多くある日本の行事から今回は初午という行事についてご紹介させて頂きたいと思います。初午について少しでも理解が深まれば幸いです。

初午とお稲荷様について

初午というのは節分以降で1番最初の午の日のことを指していて、お稲荷様の誕生日とも言われています。稲荷社ではこれを祝うとされているのです。

711年の初午の日に稲荷社の総本山である伏見稲荷神社のご祭神「宇迦御霊神」が伊奈利山に降り立ったと言い伝えられており、これがお稲荷様の誕生と考えられています。このことから、稲荷社では初午に祝い事をするとされているのです。

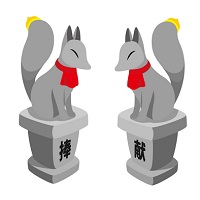

お稲荷様は日本でも有名な神様の一つですね。稲荷大明神とも呼ばれていて、主に狐の形をした像などで祭られています。これはお稲荷様の使者が狐であることからお稲荷様の像を狐でイメージをしたそうです。

伏見稲荷と豊川稲荷

伏見稲荷

稲荷社の総本山とされている場所です。多くの鳥居が立ち並ぶ「千本鳥居」の光景はまるで別世界に誘ってくれそうな雰囲気をもっていて、観光地としても非常に人気の高い場所になっています。

2月の初午の日には「初午大祭」という行事が行われます。稲荷社の総本山ということもあり、とても盛大に祝い事が行われるのです。

この日は社頭で参拝者に「しるしの杉」というものが与えられ、これには商売繁盛や家内安全のご利益があるとされています。

豊川稲荷

こちらは数多くあるお稲荷様を祭っている場所の中でも特に有名な所です。愛知県豊川市にある曹洞宗のお寺で、正式には「円福山 豊川閣 妙厳寺」といいます。

特徴的なのは神社ではなく、お寺の中にお稲荷様が祭られているところです。お寺と神社の文化が融合しているとても興味深い場所と言えます。このようないわゆる神仏混淆の様式は明治以前までは普通の光景だったのですが、明治時代の神仏分離令と廃仏毀釈以降、かなり珍しい光景となっています。

実際、寺院の中に鳥居が立っているという光景はなかなか珍しくて新鮮です。

またこちらの場所は神社ではありませんが、商売繁盛のご利益があるといわれており、日本三大稲荷の一つに数えられているのです。

2016年の初牛といなり寿司について

2016年の初午の日は2月6日(土)となっています。この日はぜひお稲荷様の誕生を祝いたいですね。

いなり寿司を食すのをおすすめします。そう、いなり寿司という名前はお稲荷様が由来となっているのです。

もともと初午の日にはお稲荷様にお供えするものとして、その使者である狐の好きな油揚げが使われていました。また、「油揚げに寿司を詰め込んだもの」もお供えされていました。

この「油揚げに寿司を詰め込んだもの」がのちにいなり寿司と呼ばれるようになったのです。